过去两年,中国汽车品牌在俄罗斯市场的迅猛崛起本应是中俄经济合作的一个成功例证。然而,一项突如其来的政策调整却使得这种看似稳固的合作关系陷入了困境,也为两国未来的经贸合作敲响了警钟。那么,俄罗斯政策调整背后到底隐藏着哪些深层次原因?

最近,俄罗斯政府宣布对进口汽车政策进行调整,其中最为关键的举措包括限制“平行进口”以及提高车辆的报废税。这些本意上是为了促进本土汽车产业的政策,实际却对中国车企在俄的迅猛发展造成了严峻打击。曾经在莫斯科街头风光无限的奇瑞、吉利、长城等中国汽车品牌,如今面临着销量下降、库存积压以及销售渠道收缩的巨大挑战。

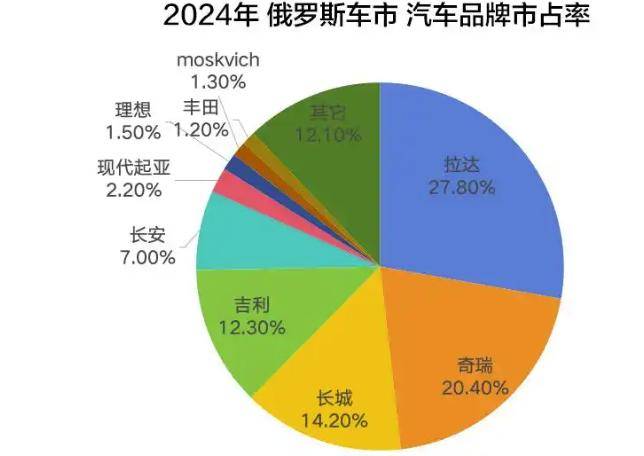

自2022年俄乌冲突全面爆发以来,西方国家对俄罗斯实施了多轮经济制裁,迫使许多外资汽车品牌退出俄罗斯市场。丰田、大众、福特、雷诺等国际汽车品牌纷纷暂停生产或彻底撤离,导致俄罗斯汽车市场一度出现结构性空白。正是在这一背景下,中国车企凭借其价格优势以及强大的供应链能力,迅速填补了这一空缺。根据数据显示,2021年中国品牌在俄罗斯汽车市场的占有率还不到10%,但到了2024年中期,这一比例已跃升至61%,短短三年内增长了六倍。从传统燃油车到新能源车,从中低端品牌到高端定制款,中国制造的汽车几乎成为俄罗斯消费者的首选。

然而,这一喜人的局面并没有持续太久。随着许多中国车企计划扩大投资、建厂,甚至布局新能源产业链时,俄罗斯政府在2025年中期突然出台了新的政策,宣布加强对进口汽车的行政管控。具体措施包括:对“平行进口”车辆实施更严格的限制、提高外资品牌进口车辆的报废税、加大对本土Lada品牌的补贴和贷款支持。所谓“平行进口”是指绕过官方授权渠道,通过第三方进行进口的方式,许多中国车企正是通过这一机制快速进入俄罗斯市场。而此次政策调整,几乎直接切断了这些车企的“生命线”。

这一变化对中国车企带来了直接冲击,销量出现明显下滑。与此同时,Lada的销量迅速反弹,环比增长超过34%。在短短几个月内,中国车企在俄罗斯的整体销量大幅下降,部分品牌的销售额甚至出现断崖式下跌。业内分析认为,普京政府此次政策调整并非仅仅因为政治原因,而是出于更深层的经济考虑。俄乌冲突后,俄罗斯的本土制造业受到了严重的制裁和脱钩影响,急需通过各种措施促进国产替代。而汽车产业作为最容易取得“可视化成果”的领域,自然成为了政策的重点扶持对象。

然而,中国车企却成了这场调整的牺牲品。由于缺乏西方品牌的政治背书,又没有与俄罗斯本地深度绑定,它们成为了最容易被调整的目标。这场突如其来的政策变化,不仅使得中国车企的销售面临挑战,更可能在信任层面造成不可逆的损害。

在遭遇政策收缩后,多家中国车企开始紧急调整在俄罗斯的战略。一些企业已暂停原计划的进一步投资,部分经销商开始缩减网点规模,甚至有公司开始评估退出风险。更为关键的是,这一事件让中俄之间的合作模式产生了质疑。曾经建立在“互利互信”基础上的商业关系,如今被打上了“不可预测”的标签。这不仅影响了中国汽车行业,也对其他对俄出口的产业链带来了警示,尤其是消费电子、建材、电力设备等领域的企业,可能会面临类似的困境。

“我们原以为俄罗斯市场是一个安全的市场,认为在这里可以长期发展。”一位中国车企的海外负责人表示,“但现在,我们不得不重新评估所有海外市场的政治与政策风险,尤其是在单一市场中,必须更加谨慎。”这次事件也让许多中国企业意识到,虽然在俄乌战争的背景下,中国出口企业在俄罗斯市场取得了显著成绩,但如果缺乏多元化的市场战略和本地化布局能力,一旦政策发生变化,企业将面临巨大的损失。

此外,依赖低价策略并不是中国车企能够长期立足的保障。尽管中国汽车品牌凭借价格和性价比的优势成功进入了俄罗斯市场,但在政策壁垒面前,价格优势几乎毫无作用。未来,若想在俄罗斯市场走得更远,中国车企必须从其他方面入手,提升产品的技术含量和品牌影响力。

因此,这一事件无疑为中国企业上了一课:全球市场的竞争远不是简单的“兄弟情义”,而是基于利益、规则和博弈的复杂关系。中俄经贸合作的“隐形风险”在这一事件中暴露无遗,给中国企业的国际化战略带来了深刻的启示和反思。