近日,读书博主“抒情的森林”在社交平台持续发布不同作家之间的文本对比图,引发热议。在近期帖子中,他指出作家陈继明的长篇小说《敦煌》中,部分语句与李娟、苏童、唐达天等作家的作品存在相似之处。

据悉,《敦煌》由广东省作协副主席陈继明创作,最初发表于《十月·长篇小说》2024年第3期,后由人民文学出版社出版。小说以唐代贞观年间为背景,以李世民的御用画师祁希为主人公,讲述王朝征战、凡人开窟、宫廷画师造像等故事。

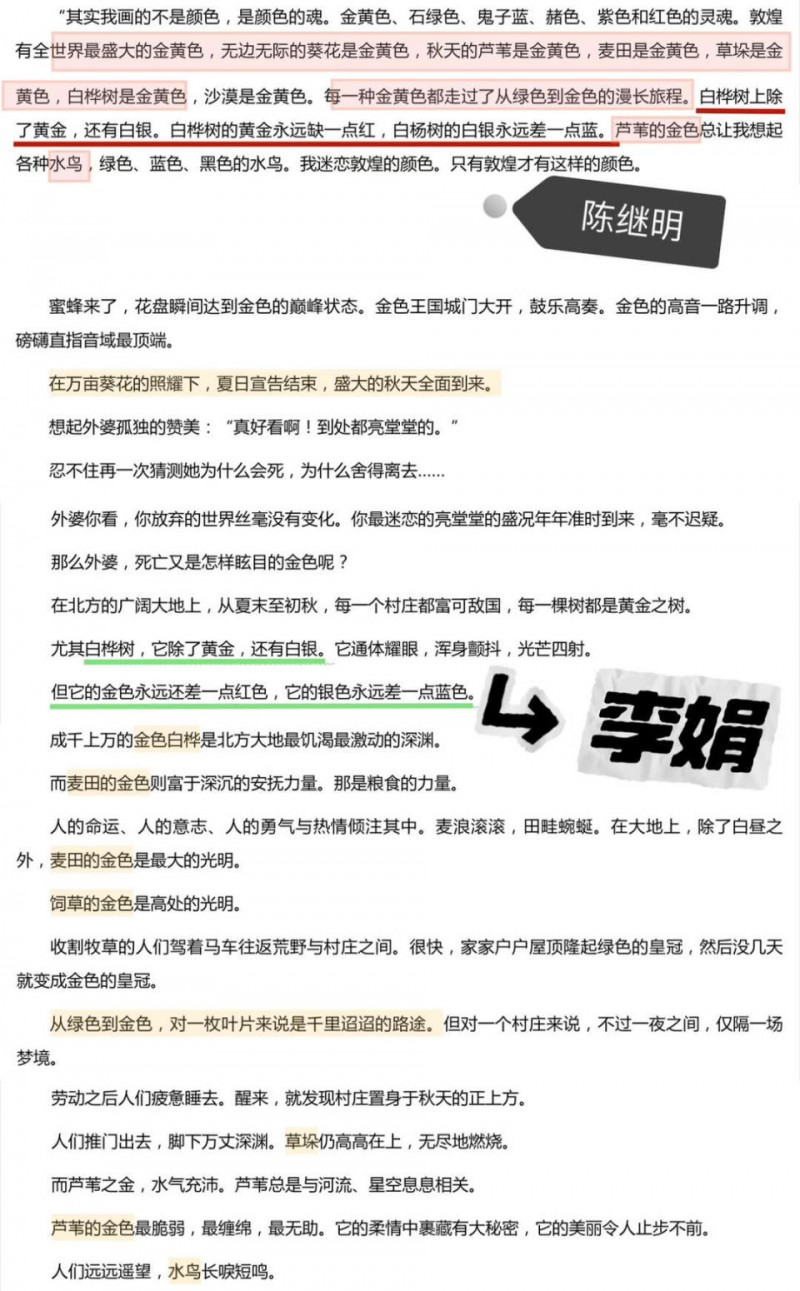

在《敦煌》中,陈继明写道:“白桦树上除了黄金,还有白银。白桦树的黄金永远缺一点红,白杨树的白银永远差一点蓝”。

而李娟在散文《遥远的向日葵地》中写道:“尤其白桦树,它除了黄金,还有白银……但它的金色永远还差一点红色,它的银色永远差一点蓝色。”

除此之外,文本中都描写了金黄的麦田、芦苇、水鸟等。

陈继明作品与李娟作品对比

针对争议,李娟在文章留言:“不说别的:‘……除了黄金,还有白银……它的金色永远差一点红色,它的颜色永远差一点蓝色’——这句话,他自己写的话,恐怕想到老也想不出来。”

红星新闻记者今(24)日上午分别联系广东省作家协会、人民文学出版社、《十月》杂志社,向以上单位多位工作人员询问对陈继明作品争议的看法,均未得到回应。

红星新闻记者 毛渝川 任宏伟 编辑 蒋庆